大島さんの由来 |

||||||||

|

大 島山は蝦江(相生湾)に浮かぶ翠の美しい離れ島であった。保元二年に小千道清が架僑し次に赤松氏が船橋をかけて則村の時にここに城を築いた。その後、赤松 氏の家臣宇野弥三郎重氏と速弥太の兄弟が城主となった。この城は大島城と称し別名・浜御殿と呼ばわれるほどの美しいものであった。 宇野氏の後、海老名弾正 に恩賞として与えられたが健武の役に弾正の軍が敗走し嘉吉の役に惜しくも焼失してしまった。その後宝永七年、前川新右衛門が那波新田を開墾した際、陸続き となった。 大島山は藤の名所として知られ往時より武将をはじめ里人たちが藤見の宴に興じたと云われる。頂上西側の井戸 (通称ブツブツ井戸と呼び疣とりの妙 薬といわれた)の傍にひと抱えもあるほど藤かずらがうねっていたが昭和十二年九月の大風に根こそぎ倒され枯死してしまった。頂上には金比羅・住吉の両社と 地蔵堂があり年々歳々祭礼が行われてきた。殊に地蔵祭は里人が手ん手に松火をかざして参拝する珍しい祭りで深い茂りの中に点滅する松火が海面にうつる美し さは夏の夜の風物詩であった。

|

||||||||

| 縄の浦ゆ背向にみゆる沖つ島こぎみる船は釣しすらしも(山部赤人) | ||||||||

|

那波クラブ看板より |

||||||||

正統 那波史より |

||||||||

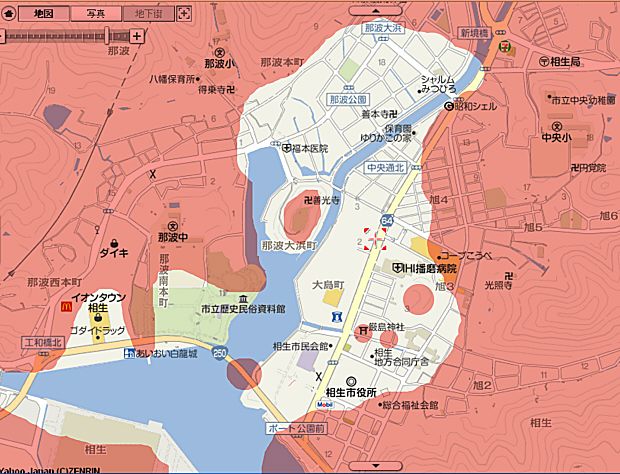

Yahoo地図より(赤い部分は絵を元に元禄時代の那波陸地部分を塗った物)

|

||||||||

| 大島城跡 | ||||||||

|

こ の大島城は、長治元年(1104)播磨海老名の祖、家季(いえすえ)がここに城郭を築いたのがはじまりといわれています。城主海老名氏は、代々、矢野荘別 名の下司職げししき、矢野荘例名の地頭職などに任ぜられた豪族です。健武三年(1336)別名の下司職であった七代影知かげともは赤松円心に属し、弟の詮 季あきすえや同族の泰知と共に白旗城しらはたじょうにたてこもって新田義貞軍と戦い功績をあげましたが、留守にしていた大島城は新田軍に組した者によって 焼き落とされたといわれています。また、江戸時代中期の文書によると「大島城は那波城とも言う、丘の台は二の丸で矢倉跡、今は畠となる」とあって、この城 の規模を知る手がかりとなります。 |

||||||||

|

相生市教育委員会看板より |

||||||||

現在は、城の面影はなく、山頂には善光寺と住吉神社が建っています。

|

||||||||